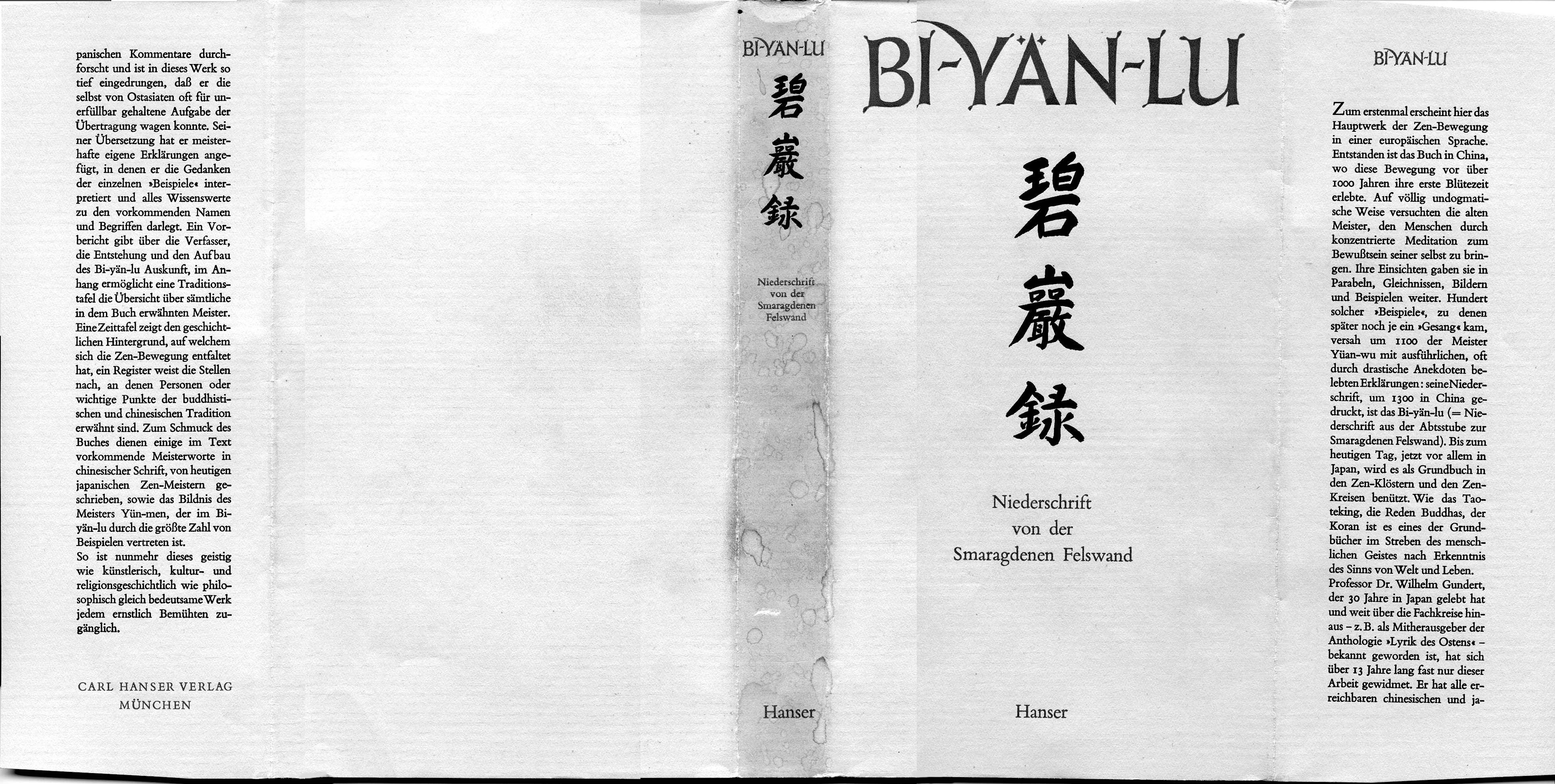

『碧巌録 禅仏教のバイブル』第1巻のブックカバー(画像提供グンデルト家)

1954年7月23 日 シュトゥットガルトで鈴木大拙とグンデルトとドイツ夫人(画像提供グンデルト家)

村松郷土史研究会会員 渡 辺 好 明

1954(昭和29)年7月に、ヨーロッパ旅行の途中に鈴木大拙がドイツを訪れた際、ヴィルヘルム・グンデルトは小旅行の伴をした。

グンデルト(1880~1971)はドイツのノーベル賞作家で詩人でもあるヘルマン・ヘッセ(1877~1962)の従弟で、ハレ大学とチュービンゲン大学神学部で神学と哲学を専攻してキリスト教伝道者となった。1904(明治37)年に内村鑑三の『余はいかにしてキリスト教徒となりしか』を翻訳出版し、1906(明治39)年26歳の時に内村を頼って来日し、56歳まで、途中2年間帰国しているものの、日本に約30年間滞在した。そのうち、新潟県村松町(現五泉市のうち)に5年間住んで伝道を行い、ほかにも第一高等学校や熊本高等学校、水戸高等学校でドイツ語の講師を勤めた。そして村松町時代から日本の文化や宗教を研究するようになり、一時帰国してハンブルク大学で学んだ。ふたたび日本にきて、水戸高等学校の講師時代に「日本の能楽における神道」の論文を書き、これをもってハンブルク大学で哲学博士号を取得した。さらに日独文化協会の主事として日本とドイツの交流に尽力し、帰国後は日本学の権威となって、ハンブルク大学教授、および総長、副総長を勤めた。名著といわれる『東洋の抒情詩』を出版し、晩年には『碧巌録』を翻訳してその業績を確かなものとした。

鈴木大拙の年譜によると、鈴木は1954年7月19日の夜10時にマールブルクに到着、翌20日にグンデルトが来訪し、午後4時から5時までマールブルク大学で講演をした。21日には宗教学者ベンツ博士の案内でエリザベート教会などを訪問、22日は朝8時にマールブルクを出発し、午後1時すぎにシュトゥットガルトに到着した。翌23日にシュトゥットガルトアジア協会で講演し、26日に同地を出発して空路ミュンヘンへ向かった、となっている(『増補新版

鈴木大拙全集 第四十巻』岩波書店)。

グンデルト夫人ヘレーネの回想録では、鈴木は事前に訪問を知らせて来たので、グンデルトはその準備として彼が来る前に全作品を読んで学習したという。鈴木とグンデルトはそれまで面識はなかったが、7月1日付で鈴木がニューヨークから初めてグンデルトに送った手紙には、マールブルクでの講演を希望しており、グンデルトのお膳立てで実現した。

7月19日に、グンデルトはヴェルテンブルク州のショルンドルフからマールブルクに旅行し、20日にヨーロッパ風の宮殿の中で、鈴木と同行の女性秘書岡村美穂子と出会った。鈴木らと共にグンデルトは著名な宗教学者ハイラー教授のところに招待されており、5時にここの古いマールブルク大学のホールを満員にして鈴木が禅と芸術について英語で講演し、グンデルトが通訳した。そこでグンデルトは多くの知人たちと再開した。

夜に彼らは日本で有名なかつての語学教師のところに宿泊した。翌日グンデルトは鈴木と岡村嬢を宗教学に関する博物館になっている宮殿に案内した。そこはグンデルトの呼びかけで、日本から多くの寄付が集められて設立されたのだった。そこで鈴木は禅をテーマに解説をした。そしてグンデルトはそこの有名な古い騎士の間で、そして城の内壁の間で、ルターのすべてについて2人に詳しく説明した。それから3人は偉大なドイツの図書館を視察した。午後には非常に実り豊かな神学上の対談がハイラー教授の主催するコーヒーブレイクにおいて、ベンツ教授の司会で行われ、マールブルク大学の教授たちが出席した。

7月22日に、グンデルトは鈴木と岡村嬢と共に、シュトゥットガルトに向けて旅行した。車中で鈴木は中国で出版された漢字だけの2巻本を読んでいた。シュトゥットガルトで下車する時、彼は素早く献辞を書いてそれをグンデルトに贈呈した。それはなんと『碧巌録』の古本であった。この難解な著作物を引き渡すことによって、それはグンデルトにとって決定的な励ましとなった。それ以来グンデルトはその本をいつも小さな机の上に、そして勉強机の上に置いていた。

それからグンデルトは2人をすばらしいシュトゥットガルトのハイキングに案内し、コーヒーブレイクをヴィーラントの丘で行った。そのあと鈴木が小さな集まりで『碧巌録』第三二則「臨済の仏法大意」について講演し、ふたたびグンデルトが通訳した。

7月26日に彼らはふたたびシュトゥットガルトに旅行し、グンデルトは鈴木のために国有鉄道ホテルに案内した。鈴木はホテルのロビーで1人のドイツ人夫人と会った。彼女はドイツ語に翻訳された鈴木の本をすべて読んでいて、私淑する師と話したいと願っていた。ところが彼女は英語ができず、鈴木はドイツ語が話せない。それでまたグンデルトが通訳した。

1966(昭和41)年7月12日に鈴木が没した後、グンデルトは『東洋仏教徒界』(東洋仏教徒協会、1967年)の鈴木大拙追悼号に、英文で「種をまく人」と題した追悼文を書き、この時のことを叙述している。「この個人的な性質の対話を私は見落とすことができない。それを決して忘れられないのである。その時彼はとても落ち着いた好感の持てる態度で、八十四歳の男性が彼女の個人的で切実な質問に耳を傾け、穏やかに、そして簡潔に、親身な言葉で彼女を安心させ、慰め励ますような返事を、明るく活き活きした眼差しでしたのである。彼はテーブルの上に手を組み、最後にそれを解いて、ためらうように右手を彼女の前に差し出した。彼女はそれに感動した」(ヘレーネ夫人の回想録より渡辺訳)。

1954(昭和29)年10月7日に、グンデルトはドナウ川畔の町バイエルン州ノイ・ウルムに移り住み、以後、『碧巌録』をドイツに紹介することを終生の仕事とした。

1955(昭和30)年6月前半ころに、彼は鈴木大拙から日本でも入手困難な10巻本の『景徳伝灯録』を贈られ、それ以後調べものに重宝した。同じ6月ころ、本願寺の大谷伯爵から日本の茶が送られて来た。それは大谷がハイデガーを訪問する予定のため、グンデルトの次男ヘルマンがハイデガーに関する本をいくらか送ってやったからで、それで大谷がグンデルトの住所を知ったのだった。

ヘルマンはハイデガーと同じフライブルク大学の古典学教授をしていたので、ハイデガーを訪ねる日本人の多くは、グンデルトに紹介を頼んでいる(ヘルマンはプラトン研究の第一人者であった)。

そして6月22日に、ハイデガーがグンデルトの家を訪ねて来た。すでにコーヒーブレイクを始めた時にやって来て、彼は日本語のことや、禅に関して質問をし、さらに30分ほど話して行った。グンデルトはそれらの質問に対して、禅の解説のために、自分の理解していることの限界まで教えてやった。

グンデルトは『景徳伝灯録』を贈られて礼状を送ったが、鈴木は7月5日付でニューヨークからそれに対して返事を出している。「ハイデガーの禅に対する興味は一つのエキサイティングなニュースです。私はそれらの偉大な思想家たちが、東洋の見解を実存主義の立場から受け容れることに関心を持っています。もし私がドイツに行ったら、もう一度彼と会いたいと思います。そしてこのテーマでためになる講演ができることを願っています。もし彼が日本の本を読むならば、私は西田を読むことを心から助言します。私たちはヨーロッパに禅を紹介するためにあらゆることをしなければなりません。近ごろ私はマイスター・エックハルトと禅に関するちょっとした本を執筆しました。多くの見解において、エックハルトはとても禅に接近しており、それは私が考えるに、ほとんど禅それ自体に到達しています。私は彼の思想を本に書こうと思っています。このテーマに関して、今やドイツの人々も彼にますます興味を持って理解しつつあるように見えます」(『増補新版 鈴木大拙全集 書簡三』岩波書店より 渡辺訳)。

8月12日付で鈴木がニューヨークから送った手紙には、「私はあなたに三部の私の禅に関する論文のコピーを送ります。それは昨年スイスのアスコナ会議において読みながら解説したものです。一部はあなたのために、他の二部は私のためにもしあなたが友情からしてくれるのならば、ヘルマン・ヘッセさんとハイデガー教授に献辞と共に渡してほしいと思います。私はあなたの母方の血縁のヘッセさんに深い理解を持っており、そして彼が関心を持って表現している東洋の思想は、たぶんあなたの影響から来ていると推測しています。ハイデガー教授についてどうかといえば、私は彼が禅に関心を持っていることを知っており、それで私の論文を渡してもらい、禅に関するもっと多くの知識を手に入れてほしいと思います」(訳同)。

1958(昭和33)年の初めに、グンデルトは『碧巌録』の翻訳のため、多くの研究と共に、鈴木大拙の新しい本『キリスト教神秘主義と仏教徒』を読んだ。加えて、敬虔主義教会史家ゴットフリート・アーノルドの、エックハルト―チタチに対する『非宗派教会と異端の歴史』を読んで興味を惹かれた。そして3月にはフライブルク大学で学んでいる辻村公一が来て、何日か滞在し、第三三則までの索引の校訂を手伝った。

この年9月7日から9日にかけて、一高時代の教え子香川鉄蔵がグンデルト家に2泊3日滞在した。香川はスウェーデンの作家セルマ・ラーゲルレーヴの『ニルスの不思議な旅』を翻訳していて、スウェーデン文化団体の招待でラーゲルレーヴ生誕百年記念式典に出席し、帰路に立ち寄った。香川は帰国すると、中国の仏教史跡を調査報告した常盤大定の『支那仏教史蹟並に詳解』などを送り、これは11月6日に届いた。

そして2日後の8日にはさらに追加の小包が届き、鈴木大拙の著名な『浄土系思想論』(宝蔵館)が入っていた。グンデルトはそれにざっと目を通して、礼状に「あなたは1943(昭和18)年以来、この本を個人的な欲求から手に入れ、そしてそれを独力でより深い関心をもって、精神の充足のために読んでいたのでしょう。それは私を深く感動させました」と書いた。

エックハルトの主張が仏教の思想と似ていることは、すでに鈴木大拙が昭和5年6月刊行の『禅とは何か』(大雄閣)の中で指摘している。鈴木はエックハルトから、「成程、キリスト教では神と云ふことを云ふ、神の心に称(かな)ふ、神の御心のままになる、自分の好きなやうにするのではない。『御心のままにならしめ給へ』と云ふが、それをキリスト教の宗教的生活の極致と考へてよいと思ふ。けれども更に考へてみれば、それも成る程、よろしい、結構だが、も一つ進まなければならぬ。も一つ進むと、自分は神の心に従ふて居るのか、自分の心の通りに動いて居るのか、何も知らずに居ると云ふところまで来ないと、本物ではない」を引用して、エックハルトが仏教の極意と同じ境地に到達したことを認めている。

鈴木は同書において、宗教が成立する要素として、伝統的なものと智的なもの、そして神秘的なものの三つがどうしても必要であるとしている。そして神秘とは隠そうとして隠すのではなく、現わそうとしても現わすことができないものであると説明する。さらに「禅と云ふのは、即ち神秘的経験と云ふことである。神秘的経験とはどう云ふことになるかと云ふと、人の心の働きには理窟で説くことの出来ない一の経験がある。その経験と云ふものを経て来なければ人間と云ふものの生命がのらぬ。形式になつてしまふ。只その経験にふれたならば形式其者さへも変つて来る。しかして生命が流れる、その経験と云ふことのみに力を集中してかからうと云ふのが禅である」といっており、「神秘と云ふものがそのままで伝はらないで、茲(ここ)に何か他物を借りなくてはならないのである。禅宗の方でも、隻手に何の声ありやといふ塩梅(あんばい)に、何か物を借りなくてはならぬ。さうでないと、これがどうしても外に現はれて来ない、即ち人に伝へられない」と書いている。

先に述べたグンデルトの禅とキリスト教に関する論説は、鈴木の著作をふまえてのものであろう。

『碧巌録』の翻訳

1960(昭和35)年に80歳となったグンデルトは、『碧巌録』の3分の1を翻訳し、カール・ハンザー書店から『碧巌録 禅仏教のバイブル 第一巻』として出版した。9月1日に最初の10冊が送られて来て、さらに後に追加の10冊が届けられた。

グンデルトは40年にわたって多くの日本人と親しく交わり、日本語および日本文化や宗教を詳しく研究してきたので、余生を『碧巌録』のドイツ語翻訳に捧げようと決心した。『碧巌録』は禅の根本的な原典でありながら、それまでごく断片的に訳されたもの以外は、ヨーロッパ語の全訳はなかった。

そこで加藤咄堂の『碧巌録大講座』を日本からとりよせ、その注釈の援けをかりながら一則ずつゆっくりと訳していった。なお、一則は禅話一話にあたる。

鈴木大拙と会った1954(昭和29)年に、グンデルトははじめて『碧巌録』の第二四則を翻訳し、「尼僧劉、潙山に到る。碧巌録第二四則の序文、翻訳と解説に着手する」と題して、『Asiatica』に発表した(「第二四則 劉鉄磨、台山」)。

翌1955(昭和30)年には「碧巌録 第二則の翻訳と解説」を雑誌『OE』第2巻に発表した(「第二則 趙州至道無難」)。

さらに1956(昭和31)年に、「梁における達磨大師と武帝。碧巌録 第一則の完全な翻訳」を雑誌『Sino Japonica』80号に発表した(「第一則 武帝、達磨に問う」)。

続いて1959(昭和34)年に、「大随の激しく燃える炎。碧巌録 第二九則の翻訳」を『NOAG』No.85\86に発表(「第二九則 大随の劫火洞然」)。

このあと、1960(昭和35)年に『碧巌録 禅仏教のバイブル 第一巻』が出版されたわけである。

1962(昭和37)年に「迎山の五老峰。碧巌録 第三四則の翻訳と解説」を雑誌『OE』第9巻に発表(「第三四則 仰山、甚処より来たるかを問う」)。

1964(昭和39)年に、「碧巌録 第三五則の翻訳と解説」が『ドイツ東洋文化研究協会報告 創立九十周年記念号』に発表された(「第三五則 文殊の前三三」)。また同年には「碧巌録 第四七則」も雑誌『OE』第11巻にそれぞれ発表されている(「第四七則 雲門の六不収」)。

翌1965(昭和40)年に、「風穴の鉄牛。碧巌録 第三八則の翻訳と解説」を『OE』第12巻に発表した(「第三十八則 風穴の鉄牛の機」)。

そしてこのあと1967(昭和42)年に『碧巌録 禅仏教のバイブル 第二巻』が出版された。

グンデルトの亡くなる1971(昭和46)年には、「碧巌録 第五一則の翻訳と解説」が『Asien-Tradition und Fortschritt』に発表された(「第五一則 雪峰の是れ什麼ぞ」)。

この1960(昭和35)年に出版されたドイツ語訳第一巻を贈られた従兄のヘルマン・ヘッセは大きな喜びをもって読み、同年9月に感想をグンデルト宛の手紙(ヘルマン・ヘッセ研究会訳 『ヘッセからの手紙』毎日新聞社)に、「君が忍耐につぐ忍耐を重ね厄介至極な作業の末、人生の晩年の十年以上の歳月を費やして完成させた、最初はその巨大な輪郭しか見えなかったこの大いなる成果ほど、僕を深く感動させ、僕の中の東西混合的な、本質をすみずみまで揺り動かし、そうしてかくも心うれしい思いを味わわせてくれたものはなかった。僕は君や君の人生と思想ばかりでなく、まさにこの膨大な仕事の長い年月にわたる成立に様々なかたちで深く関わってきたのだから、中国研究者でも宗教学者でもない僕だが、君に対して公の場でもこの極めて質の高い贈り物に感謝を述べてもいいと思う」と書いて称賛をおしまなかった。

さらに、

いつか一人のヨーロッパ人がこの多層的で七重の封印の施された奇蹟の書を読み、理解し、い

かなる損失もなく西洋キリスト教文化の遺産をよすがとしてその心をあますところなく把握し

、解釈し、ましてやそれを(正確には三分の一だが)翻訳することができるとは、つい最近ま

では全く考えられないことだったのだ。それをするには、またしても一つの生涯の全部が、一

度限りの、多くの血統から準備された人間の生涯が必要だった。つまり君の生涯だ。(中略)

この作品の一面(たとえば哲学的な面、宗教史、文化史的な面、教育的な面)ばかりをとらえ

るのでなく、その複雑な全体の圧倒的な印象に心を開く者は極めて少数だろう。研究者、有識

者としての長い生涯をかけ、膨大な言語学的・哲学的補助資料を駆使し、日本での何十年もの

生活の間に培われた忍耐をもって、そのように奇妙な、我々の西洋の精神とは全く異質な、全

く頑固な、素晴らしく入り組んだ巨大な作品を翻訳するという君のもくろみ――(訳同)

が我々の心を圧倒したと述べている。

そして終わりを「僕は君の偉大な仕事の意味と価値を徹頭徹尾信じる。可能なるものが生じるためには、何度も繰り返して不可能なるものが試みられなければならないのだ。もういちど、親愛なる従弟よ、感謝を捧げ、深くお辞儀をする」と結んでいる。

ヘッセは翌1961(昭和36)年に「私家版『禅』(一九六一年)について」という小文の中で、グンデルトと『碧巌録』について、つぎのように書いている。「そして彼は、モンタニョーラを数回訪問した際に、自分の膨大な晩年の業績の成立に、まさしく『碧巌録』の翻訳の完成に、妻(注 三度目の妻ニノン)と私を立ち会わせたのである。彼が私たちに一章を朗読してみせると、それはその都度私たちにとってすばらしい厳粛なひとときとなった。そしてこの朗読では私たちを大いに笑わせる場面もあったが、有益な効果が損なわれるものではなかった。この作品は 一九六〇年の九月に出版された。初めて読むのに(私の妻が朗読してくれたのだが)数週間かかった。それ以来、この本とそれに関する熟考は、私の日々の大部分を占めた。私は以前に禅に関するいくつかの論文と数冊の本も読んでいた。それらの文献では私にわからなかったことが、この有益な作業によって理解することが出来た」(『ヘルマン・ヘッセ エッセイ全集3』より 里村和秋訳 臨川書店)。

このヘッセがグンデルトへ宛てて書いた手紙は、10月3日の『新チューリヒ新聞』に「圜悟禅師の『碧巌録』」という題でそのまま掲載された。この手紙はグンデルトを大いに励まし、彼は日記に「それはまもなく私の心を貫いて、この仕事への取り組みに祝福を与えてくれた」と書き、8月にはさっそく『碧巌録』第三四則「仰山、甚処より来るかを問う」の翻訳に着手した。

ヘッセは『碧巌録』第一九則「倶胝指頭禅」にちなむ詩「立てられた指」を書いている。

倶胝和尚はかく伝えられている

無言のうちに、静かでとてもつつましく

それゆえ言葉による教えを普く放棄した

言葉は仮象ゆえ、すべての見せかけを避けるため

慎重に心を配ったとか(渡辺訳)

倶胝は弟子に禅の悟りを教えるために、言葉による教えを拒否し、いつも黙って指を立てて見せるだけだった。

「禅寺の若い修行僧Ⅱ」という詩の終連では、

心を一点に集中せよ

見ることを窮めよ、集中を窮めよ!

心を集中すれば世界は仮象となる

心を集中すれば仮象は実体となる(訳同)

と書いている。

禅では「不立文字」といって、心や体で体験したこと、つまり悟りは言葉や文字によっては伝えることができず、心から心へ伝えるものであるという。鈴木大拙は「神秘と云うものがそのままで伝わらないで、茲に何か他物を借りなくてはならない」といって、表現されたもの(言葉)=仮象はあくまで本質ではないと断っているが、ヘッセの詩も、禅の精神を十分に理解した上で書かれているといえるだろう。

グンデルトは解る人がわずかしかいないというこの難解な禅の思想を、やさしいドイツ語に翻訳するだけでなく、詳細な注や解説を加えているという。

続いて1968(昭和42)年にカール・ハンザー書店から『碧巌録 禅仏教のバイブル』第二巻が出版され、没後の1973年に中国学のデボン教授の協力によって、『碧巌録 禅仏教のバイブル』第三巻も刊行され完結した。

これによって、ヨーロッパのキリスト教文化圏にはじめて『碧巌録』の全訳が紹介され、宗教や哲学、芸術、精神医学などの様々な分野に大きな影響を与えることになった。それについては、鈴木大拙やグンデルトの功績が大きかったといえるだろう。

(2017年9月発行の拙著『ヴィルヘルム・グンデルト伝』(私家本)から編集したものです。 2018年9月6日UP.12月4日写真追加)